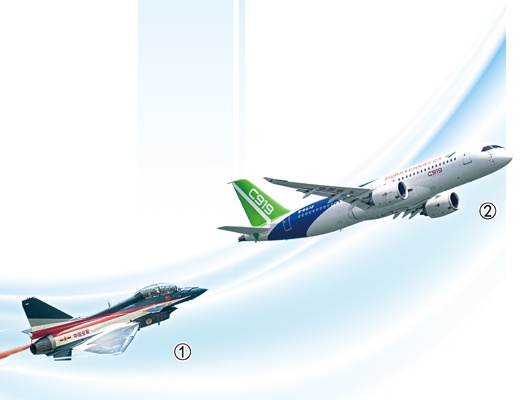

图①:歼—10战机。中国航空博物馆供图

图②:C919国产大飞机。徐炳南摄

中国航空博物馆室外展区。万 辰摄

北京昌平区,大汤山下,中国航空博物馆,平西府中心小学2024年少先队入队仪式在这里举行。

佩戴上鲜艳红领巾的新队员们在“少年先锋号”战斗机前合影留念。这架米格—15比斯战斗机是抗美援朝战争期间江苏省泰县(现泰州市姜堰区)姜堰小学举全校师生之力捐献而来的。

从缺少飞机到自主研制,从遥不可及到成为普通交通工具,在航空博物馆,抬头仰望一架架静静伫立的飞机:它们虽已不再翱翔,却画出了一条条劲舞苍穹的耀眼航线;虽已不再轰鸣,却讲述着我国航空工业由弱到强的瞩目成就。

从无到有,全国人民一条心

首都师范大学附中育鸿学校学生梁曦月每年都会来中国航空博物馆参观,故事听得多了,梁曦月当起了小小讲解员,把“少年先锋号”战斗机的历史讲给一起参观的同学。

新中国航空工业在“一张白纸”上开基立业,抗美援朝战争爆发时,人民空军成立才不到一年,作战飞机不足200架。

远赴朝鲜战场作战的中国人民志愿军飞机修理量、消耗性器材需求量激增。1951年4月17日,新中国航空工业在烽火硝烟中诞生,《关于航空工业建设的决定》颁布,航空工业管理委员会正式成立。

几个月后,有关部门提出航空工业发展方案,中央决定拿出价值60亿斤小米的资金开展航空工业建设。

“价值60亿斤小米”——巨款的背后,显示出新中国对航空的渴望和追求。

在全国人民“保家卫国”的热潮下,28岁的豫剧演员常香玉,干了一件轰动全国的大事——向正在朝鲜作战的中国人民志愿军捐献一架战斗机。这架“香玉剧社号”米格—15战斗机,作为历史的见证,如今存放在中国航空博物馆里。

但当时的常香玉只是西安城里“香玉剧社”的社长,手里并没有多少钱。她卖掉了家中的卡车和房产,率领“香玉剧社”从西安出发,开始了行程万里的巡回义演。历时半年,共演出178场,观众30多万人。很快,飞机购得了,被命名为“香玉剧社号”投入战斗。

与此同时,“为最可爱的人购买飞机大炮”的捐款热潮席卷了每一个社会层面、每一个社会角落。

天津仁立实业公司捐赠18架飞机,命名为“仁立号”;北京石景山钢铁厂的职工们义务加班、捡废铁多造钢铁,捐献了“石景山钢铁号”……截至1952年5月31日,全国捐款总额达55650.6亿元旧币,可购买战斗机3710架。

一年两个月后,常香玉随慰问团到战场慰问演出。此时,祖国各行各业捐赠的战机正在他们的头顶飞翔。

2021年,空军公布一张老照片:年轻的常香玉手捧一架米格—15战斗机模型。这个模型是抗美援朝志愿军一级战斗英雄王海,用击落的美军战机残骸制成,赠予常香玉的。

如今,王海曾驾驶的“战鹰”——编号2249的米格—15战斗机,就陈列在“香玉剧社号”旁。

两架并肩陈列的战机,全国人民一条心的印证。在抗美援朝战争取得胜利后,中国空军已经拥有各类机型总计3000余架。

从“0”到“20”,三代人长空接力奋飞

在博物馆众多珍贵战机中,有赵宝桐、王海、张积慧、刘玉堤和李汉等多位英雄所驾驶过的米格—15型飞机。

一家幼儿园的小朋友来参观,对机身上的五角星很是好奇。园长安秀娟告诉他们:“五角星数量代表这架飞机曾经击伤击落的敌机数量,驾驶这架战机的飞行员名叫刘玉堤,创造过一次空战击落4架敌机的纪录……”

刘玉堤的儿子刘飞保说,老人临终前,挣扎着抬起枯瘦的手,强忍身体的剧痛,用尽全身力气,艰难地写下“大大发展轰炸机”。

刘玉堤的家人中有8位投身空军,从事与飞行有关的工作,外孙陈浏是最年轻的一位。2019年10月1日,歼—20受阅编队首次飞过天安门上空。陈浏,就是5名歼—20飞行员中的一员。

米格—15、歼—7、歼—10、歼—15、歼—20……新中国航空工业创建以来,完成了从飞机维修到引进生产,到自主设计,再到自主创新的连续跨越。

这其中,歼—10型飞机是我国自行设计具有独立知识产权的先进飞机。它的研制成功标志我国进入了世界上能研制三代战斗机的少数强国行列。

博物馆里这架机身有些斑驳的1001号歼—10战机,是1998年3月23日首飞时使用的原型机。

“航医说,让我上飞机之前量个脉搏。她一量,一分钟150多次,平时咱一分钟60多次的脉搏。”试飞员雷强回忆驾驶歼—10战机首次试飞的场景,“这架飞机还从来没有离过陆地,很有可能上去就回不来。”

国外新型飞机研制,新品采用率通常不会超过30%。歼—10作为我国第一款自主研制的第三代战机,使用的高新技术超过了60%。新品采用率越高,技术跨度越大,风险就越大。

滑行、加速、起飞……激动人心的20分钟过后,雷强驾驶着歼—10战机稳稳地降落在跑道上,下飞机时,所有人冲他欢呼鼓掌,雷强却扭过头哭了。

他把首飞纪实的录像带拿回家播放,父亲雷雨田是新中国第一代飞行员。“看了一遍后,老爷子说,你们都睡吧,我再看一会儿。到半夜,一看怎么还有灯光,我发现父亲坐在小板凳上还在看,流着眼泪。”雷强说。

漫步航空博物馆,从国产第一批第一架亚音速喷气式歼击机到我国自行设计、制造的超音速喷气式歼击机,从强击机、轰炸机到运输机、直升机,从我国第一架预警机到第一架电子干扰机……如今,国产各种型号的飞机已琳琅满目。

从“飞两遍”到“飞入寻常百姓家”,飞机成为日常出行的交通工具

2019年国庆阅兵,168架战机飞过天安门广场后,“飞机再也不用飞两遍了”这句话迅速刷屏网络,中国人的自豪与骄傲溢于言表。

1949年9月,刚刚成立的南苑飞行中队,接到了一项历史性的光荣任务——开国大典受阅飞行。

“考虑到当时飞机只有17架,周恩来总理提出,领队的9架飞机飞行速度快,可以在通过天安门后立即折返,再飞一遍。”博物馆讲解员万辰走到一架P—51型战斗机前介绍,“这就是开国大典上飞了两遍的飞机。”

开国大典那天,飞机从天上呼啸而过,清华大学航空工程系的同学们则用一辆推车,载着亲手做的纸飞机灯,通过检阅台。

“纸飞机灯游行时,有人对着我们高喊‘希望你们以后设计出中国人自己的飞机来’,我走在队伍中,热泪盈眶。”作为表演方阵一员的程不时,如今已白发苍苍,回忆起当时的情景依然激动不已。

收藏于航空博物馆的歼教—1教练机,是新中国自行设计制造的第一架飞机和第一种喷气式飞机,程不时任总体设计组组长。还有新中国出口最多的初级教练机初教—6、自行研制的超音速飞机强—5……博物馆里不少飞机,都印刻着程不时奋斗的身影。

2017年5月5日,我国拥有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919腾空而起,作为专家顾问团成员,程不时拄着拐杖全程观看。“我感到这就是历史,一个前进的历史,走向辉煌的历史!”老人饱含热泪。

博物馆室外展区中,一架民用客机上红色的“北京”二字,在阳光下熠熠生辉。

这架“北京”号客机,开辟了天津—汉口—广州航线,见证了国内民用航空线的正式启用。

1950年8月1日,“北京”号载着20余名乘客从广州起飞,依次越过珠江、长江、淮河和黄河四大流域,从山峦起伏的华南飞向华北无边的大平原。

70多年后,2023年5月28日,一架同样从南方飞往北方的飞机载着130余名乘客稳稳降落。“坐在C919国产大飞机上,我感到无比自豪。”在首都机场T2航站楼的到达大厅,参加商业首航的乘客兴奋地讲述着乘机体验。

如今,新中国民航业已实现了历史性跨越。2023年,我国民用运输机场完成旅客吞吐量达125976.6万人次,空运网络不仅遍布全国,也早已布满世界各地。

博物馆中心广场上,一组铜铸雕塑矗立在长180米、宽24米的大道上。大道以“中国航空之父”冯如的雕塑为开端,他向着天空,昂首挺立。

“冯如是中国设计制造飞机并成功飞行的第一人。1911年,他带着自己制造的两架飞机从美国回到祖国,发展祖国的航空事业。”博物馆副馆长刘建同说,“一代代航空人以飞翔的精神为中华民族扬起了奋飞的翅膀。如今,飞机已‘飞入寻常百姓家’,成为老百姓日常出行的交通工具。当历史照进现实,希望每个观众都能感受到这股向上的力量。”(记者 李卓尔)

版式设计:张丹峰

《人民日报》(2024年06月22日07版)

责编:秦雅楠、张荣耀